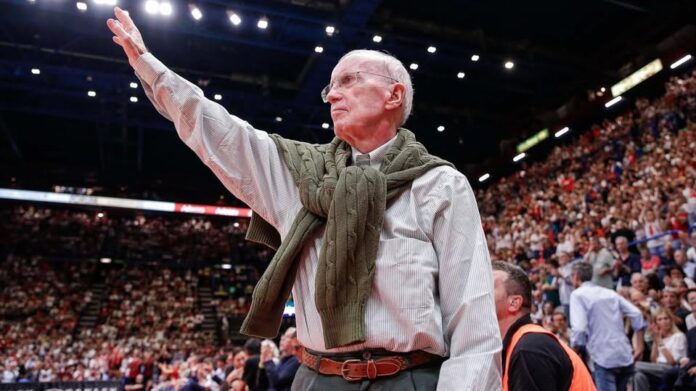

Ammettiamolo, firmeremmo col sangue per arrivare a 90 anni come Dan Peterson

Con quel fisico segaligno e scattante, quella voglia di vivere, quella conoscenza a trecentosessanta gradi del mondo, quell’eterno riporto, il sorriso da zio furbo. E quella bella vita nella sua Milano e la gente che lo ferma, lo riconosce per strada, gli chiede un selfie come agli immortali.

Vorremmo essere Dan Peterson, nei tempi supplementari della nostra esistenza, con il suo vissuto sospeso tra realtà e leggenda. Con la sua giovinezza ad Evanston, Michigan, un soffio da Chicago, casette basse, vialetti lindi, il papà tenente di polizia che lo voleva avvocato.

Con il suo innamoramento, ricambiato, per uno sport che non lo avrebbe mai accolto, vista la statura, se quel ragazzo non avesse avuto, da subito, quel dono di capire il gioco, coccolare gli schemi e soprattutto domare, regimare, indirizzare, motivare gli altri.

Un coach nato, Dan Peterson. Uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Come Leonardo da Vinci alla bottega del Verrocchio ha imparato l’arte all’Università del Delaware, poi il salto nel vuoto: la nazionale cilena, un terreno quasi vergine per il basket, il pioniere che va a seminare su un campo incolto. E i frutti sbocciarono, eccome.

Dan, nel 1973, capisce che il generale Pinochet fa sul serio, che l’aria sta diventando pesante e scappa via da Santiago. Lo nota la Virtus Bologna, dove resta tre stagioni, vincendo lo scudetto 1976 e diventando un idolo sotto i portici che guardano piazza Maggiore.

Ma la grande Milano è lì, in agguato, lo scruta, lo studia, lo analizza. E alla fine lo prende, ed è il primo bacio di una lunghissima e struggente storia d’amore, nove anni intrisi di quattro scudetti, una Coppa campioni, imprese stordenti come i 31 punti rimontati all’Aris Salonicco, semidei come D’Antoni, Meneghin, Mc Adoo, Joe Barry Carroll.

Ma al piccolo grande uomo tutto questo non bastava, non poteva bastare. La sua cultura cestistica, l’enciclopedica conoscenza del basket Nba e universitario, il suo accento di Broccolino, un impasto suadente e probabilmente un poco esasperato tra due lingue, meritano il massimo proscenio. Così nasce il Peterson più grande, l’anchor man, il commentatore televisivo, e poi l’opinionista e il conduttore. Mamma butta la pasta, il gancio cielo, i mille soprannomi affibbiati ai giocatori sono stati un pezzo, non secondario, del giornalismo televisivo applicato allo sport.

Dopo il basket, il wrestling, dove c’era Dan tutto quanto faceva spettacolo, diventava show.

Dan allenatore, Dan fine analista sportivo, Dan showman. Dan e quello spot entrato nel mito, il Lipton Ice Tea, registrato al sole di Los Angeles ma per lui a Chattanooga, Tennesee, dove il sole ti spacca in quattro. Per me numero uno, era il tormentone di Dan: anche per noi lo è stato.

Noi che firmeremmo col sangue per tagliare l’ultimo chilometro della vita con quella verve, quella lucidità, quell’autoironia. Poi, che il sole ci spacchi in quattro: saremmo felici comunque.