La tenevi in mano con circospezione, con timore. La prendevi con due dita, sollevandola piano, quasi fosse una reliquia da non sgualcire, da non macchiare con le tue mani sporche di inchiostro

La pagella era un mostro a tre teste sotto le mentite spoglie di un foglio di carta spessa, giallastra o celestina, ed emanava un potere assoluto, sinistro, deflagrante. Poteva schiuderti le porte di un’estate dorata, colma di qualsiasi piacevolezza o condannarti a tre mesi nel sottoscala dell’esistenza, pene e dolori, punizioni paterne e materne che chiudevano le porte al mare, alle ragazzine, al pallone con gli amici, alla carezza del libeccio che tanto amavi.

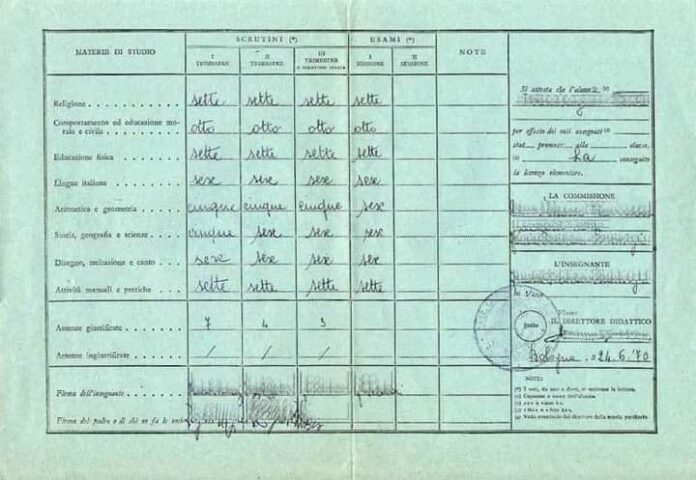

Quel foglio, croce e delizia, inferno e paradiso, tormento ed estasi, si chiamava pagella, e tra pochi mesi compirà un secolo di vita. Era il 1926, infatti, quando il regime mussoliniano la introdusse, come strumento di valutazione scolastica, certo, ma anche come formidabile arma di propaganda. Sulle pagelle, infatti, erano stampati i simboli del regime, e la media dei voti era lo spartiacque tra il buon ragazzino fascista e l’asino da additare al pubblico ludibrio, non degno della luminosa strada indicata dal Duce.

Negli anni Settanta, invece, il rito della consegna delle pagelle ai genitori era un viaggio nell’ignoto, un respiro da trattenere. Un giorno temuto, atteso, che arrivava sempre, senza remissione.

Quando ti arrivava nelle mani sporche di inchiostro, quel foglio di carta spessa, non sapevi se aprirlo subito e toglierti dalle spalle l’ossessione o se stillarlo, con pazienza e speranza, come un giocatore di poker fa con le carte sperando che entri la scala reale.

In un istante non scoprivi soltanto la verità sul tuo rendimento, ma scoprivi anche chi eri, come ti collocavi nel mondo, nel microcosmo sociale della tua classe.

Ogni dieci, raro come un Pizzaballa nel pacchetto delle figurine, ogni nove, ogni otto ti portava su, nel Nirvana dell’altrui considerazione. Potevi sperare che, anche per questo, gli occhi proibiti di quella ragazzina si posassero su di te.

Ogni quattro, ogni cinque non era solo un tackle sulla tua incerta autostima di adolescente, ma un doloroso senso di esclusione, di marginalità, di fallimento.

E poi, a casa. “E’ arrivata la pagella”, babbo, mamma. Il pranzo, la tovaglia, la minestra. Sembra un giorno come tutti gli altri, non lo è. La consegna, il fiato sospeso, il pomo d’adamo che va su e giù, tradendo l’impazienza. Non eri uno studente modello, ma nemmeno un Lucignolo: la via di mezzo, insomma, che poteva essere bastone e carota, perdono o assoluzione con formula dubitativa. Qualche sei, che chissà perchè quella penna dal tratto gotico incaricata di vergare i voti, indicava come “sex”.

Un cinque, a gamba tesa. Qualche sette in ordine sparso. Il nove in italiano, perenne ancora di salvezza. Comportamento, attività manuali e pratiche di cui nessuno ha mai capito il senso, matematica e geometria, storia, geografia e scienze, l’odiato disegno, educazione fisica.

Il silenzio pesante, nel lieve clangore delle forchette e dei cucchiai appoggiati sui piatti. Il sarcasmo dei fratelli pronti all’arte del dileggio. Gli sguardi di babbo che scorre le caselline fatali e poi passa la pagella a mamma. Un tormento di qualche minuto, ma le farfalle nello stomaco si agitano come piranhas.

La fine, i commenti che arrivano sempre allo stesso, scontato finale: “potresti fare meglio, ora ti devi impegnare davvero”. Firmatemela questa pagella, babbo, mamma, che mi brucia in mano. Fatemene liberare, almeno fino al prossimo quadrimestre.

La pagella. Spartiacque di una vita, Calvario o Moulin Rouge. Terribile foglio di carta spessa, giudice di Cassazione. Oggi non esiste più, quel foglio, oggi tutto viaggia sul piccolo schermo di uno smartphone.

Oggi che interpreto il ruolo del padre, la pagella arriva con un click, senza misteri, senza batticuore, senza il cuore che ti martella in gola da scuola a casa. Ma la frase che dici, che devi dire, resiste al tempo, agli anni, alla tecnologia, alla malinconia: “Potresti fare meglio, ora ti devi impegnare davvero”.